電気の基礎を学ぶ記事一覧

回路の基礎と回路を構成するモノたち

回路の基礎と回路を構成するモノたち本カテゴリでは、回路の基礎を理解して頂くために、1.「回路の種類」2.回路を構成する「回路記号」3.「回路を構成する基本的なモノ」を紹介致します。回路の種類回路には、さまざまな種類の回路があります。機械設計者には、「アナログ回路」の知識が最も重要となります。従って、...回路記号

回路記号図面上での回路、回路図が何を表しているのかを紹介します。例として、電球(ランプ)を光らせる単純な回路を書きます。直線の部分が「導線」です。そしてランプや電源の部分の記号が、回路を構成するモノを表す「図記号」です。回路図は基本的にこの2つで構成されます。また、図記号は好き勝手に書いて良いという...オームの法則

オームの法則本ページでは、電気回路の設計に必要不可欠である、1.オームの法則2.素子の合成(直流回路)3.素子の合成(交流回路)についてご紹介します。オームの法則を理解すると、抵抗と電源を用いた簡単な回路の計算ができるようになります。オームの法則とはオームの法則とは、 「電流は電圧に比例する」 とい...キルヒホッフの法則

キルヒホッフの法則本ページでは、回路設計を行ううえで非常に重要な 「キルヒホッフの法則」 についてご紹介します。キルヒホッフの法則とはキルヒホッフの法則は、1845年グスタフ・キルヒホッフにより発見されました。オームの法則と並び、電気回路設計においては必ず使用すると言って良いほど重要な法則です。キル...半導体について

半導体について前ページまでに学んだ内容で、抵抗と電源を用いた簡単な回路の計算ができるようになりました。ここからは、その他の素子(ダイオードやトランジスタなど)について学んで頂きます。そして、この章ではダイオードやトランジスタを理解するために必要な 「半導体の原理」 についてご紹介します。半導体は私た...ダイオード

ダイオードについてこのページでは,電流を一定方向にしか流さない半導体を用いた素子であるダイオードについてご紹介します。1、ダイオードの原理・特性2、ダイオードの種類ダイオードの原理・特性pn接合ダイオードは、p形半導体とn形半導体を組み合わせた「pn接合」という構造をしている素子です。ここで「空乏層...トランジスタ

トランジスタトランジスタの構造・原理■構造トランジスタは、信号を増幅したり、スイッチを動作させたりする半導体素子であり、+の性質を持つ「p形半導体」と-の性質を持つ「n形半導体」を3層、組み合わせた構造となります。また、下図に示すように、p-n-pとn-p-nの2種類の組み合わせ構造があります。トラ...電界効果トランジスタ(FET)

電界効果トランジスタ(FET)このページでは、電界効果トランジスタ(FET:Field Effect Transistor)と呼ばれる素子を紹介します。(以降、電界効果トランジスタをFETと略します。)FETはトランジスタと同じように、「ゲート(G)」、「ドレイン(D)」、「ソース(S)」 の3端子...\ 機械設計者向け「eラーニング」でスキルアップ! /

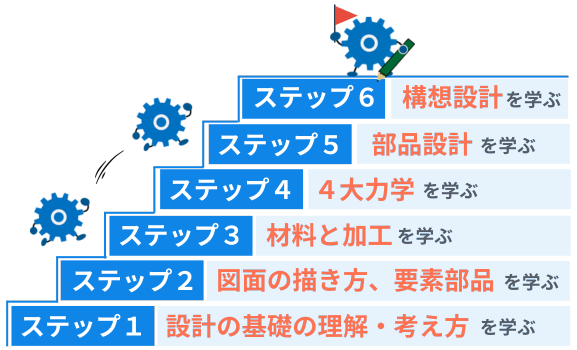

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:600社以上>

当サイトの記事は、無料会員登録をすることでPDFファイルで読むことができます。また、印刷することも可能です。設計者に必要となる製図、材料力学、機械要素など全部で18種類のテキストを無料でダウンロードしていただけます。

ダウンロードの詳細はこちらからご確認ください。

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク