機械設計者に必要な熱力学の知識と計算能力を身につけられる!エンタルピ、エントロピ、エクセルギといった重要な概念を深く理解し、具体的なサイクルと共に設計に応用する力を養える。

熱力学とは

「熱力学」は現象が目に見えない学問であるため、直観的に理解するのが難しいです。熱力学と聞いただけで、 「なんか難しそうだなー」 というイメージをもたれる方も多いと思います。そこで、このカテゴリでは具体例やイメージ図を用いて、直感的にわかりやすく熱力学を解説していきます。

熱力学とは?

熱力学とは、「熱の力学」と書くように「熱が力学的な仕事を行う」ことを表しています。 例えば、今はもう走っていない「蒸気機関車」を例に説明します。

蒸気機関車は、石炭や重油の燃焼により水を沸騰させ蒸気を作ります。 そして、その蒸気の力によって動力をつくります。

「石炭や重油を燃やす」 → 「熱が発生」 → 「水が沸騰」 → 「蒸気が発生」 → 「蒸気の力でピストンが動く」 → 「蒸気機関車が動く」

という流れになります。

つまり、熱 が持つエネルギーによって、機関車が仕事を行うことになるのです。

自動車も同様です。ガソリンが燃焼する際に発生する熱によって、エンジン内のピストンが往復運動を行います。以上の例から、「熱」は仕事を行うための「エネルギー」である、ということが理解できます。

熱がエネルギーに変換される理由

ここで、なぜ熱がエネルギーに変換されるのか考えてみます。

「蒸気機関車」や「自動車のエンジン」は、燃料を燃やすことで力学的エネルギーを生み出します。しかし、熱が直接ピストンを動かしているわけではありません。 従って、ピストンを直接熱しても動きません。ピストンを動かすためには、「空気を熱で膨張させる」必要があります。

つまり、熱は空気(気体)を介することで、運動エネルギーに変換される というところがポイントとなります。

それでは、次に温度が上がるとなぜ空気が膨張するのか考えてみます。温度とは、原子や分子の運動の激しさのことを表します。空気の温度があがると空気の熱運動が激しくなります。原子や分子が激しく動くことで空気が膨張します。

この原理を活用した製品の1つが圧力鍋です。

圧力鍋を熱すると空気が膨張して鍋の内部の圧力が上昇します。

次に、熱を加えずにピストンを手で押して内部の空気を圧縮してみます。すると、シリンダー内部の原子や分子の運動が激しくなり温度が上がります。逆にピストンを引っ張ってみると原子や分子の運動が遅くなり温度が下がります。

以上のことから、「原子や分子の運動の激しさ」 と 「温度」には関係性があることが理解できます。

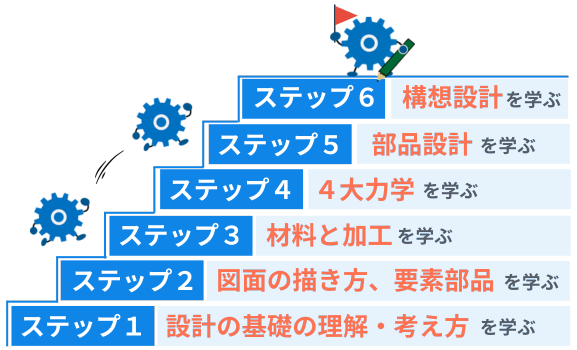

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:700社以上>

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク