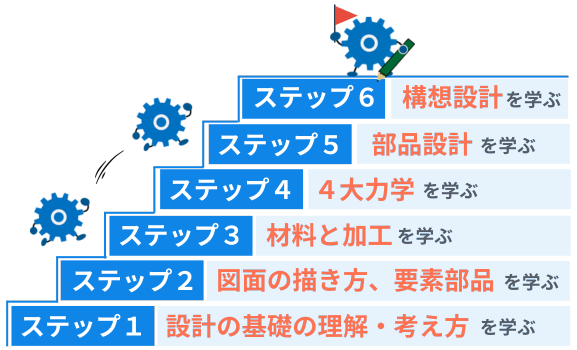

未経験から機械設計の基礎を学ぶなら「即戦力エンジニア養成講座」がオススメ。工学知識ゼロから広くバランスの良い設計知識を身につけて自ら仕事を進められる即戦力エンジニアへ!\詳細は今すぐクリック/

基本設計および詳細設計

基本設計

構想設計で概略の仕様が決定すると、次は基本設計です。基本設計では、構造を具体化させるために、CADを使って設計を進めていきます。デザインが入る製品であれば、デザインから構造に必要なスペースが決まります。

与えられたスペース内で、各部品の設計を行います。部品の具体的な寸法を決めたり、部品のつなぎ方を決めたりしていきます。部品同士がぶつかり合わないように干渉をチェックしながら設計を進めていきます。電子部品が入る場合は、基板の設計者と配置スペースの取り決めを行います。

決められた性能が得られるように材料の選定を行います。近年は、軽量でコストが安く、かつ強度が保てるような樹脂材料が金属の代替として利用されるケースが増えてきております。

次に、決めた材料で強度が確保できるかどうか、強度計算をおこないます。その際に、解析ソフトを使って強度のシミュレーションを行うケースもあります。(実物をつくる前に、シミュレーション技術を使って、製品の性能を評価することを、「バーチャル試作」といいます。)

なお、実物を作る前の設計初期段階において、強度の確保などを早期に行うことは、設計変更や無駄な設計時間を減らすことにつながります。

デザインレビュー(Design Review)

基本設計が完了したら、デザインレビューを実施します。デザインレビューは英語で「Design Review」です。頭文字をとって通常はDR(ディーアール)と言います。

DRとは、設計審査のことです。あなたが設計した結果を、社内の関係者に説明します。機能、安全性、操作性、生産性などを評価するために、各部署の経験豊富な専門家を集めて審査を行います。問題の抽出を行い、問題があれば改善して、次の詳細設計へ進めて行く非常に重要な関所となります。

詳細設計

基本設計が完了し、DRを通過すると次は詳細設計です。詳細設計ではさらに具体的な構造や寸法を決めていきます。詳細設計は、安定した生産ができるように、設計情報を加えるプロセスとなります。

図面の寸法には生産時に品質を保てるように、許される最大値及び最小値を決める寸法公差を設定していきます。

また、形状については、形状の許容値として幾何公差を設定します。

切削加工する場合は、加工面の凸凹の許せる度合いを指定するために表面性状(または表面粗さともいう)の記号を図面に入れていきます。

詳細設計は、安定した生産ができるように、設計情報を加えるプロセスとなります。そして、設計図が完了したら、協力会社へ図面と1ロットあたりの個数などを添えて見積りをもらいます。ロットとは「一回あたりの注文時の数量」のことです。1回で多く購入した方が生産する手間が少なくなるため安くなります。

部品表作成

部品表とは、製品を組み立てるための全ての部品を一覧表にしたものです。表には、図面番号、部品名称、購入先、材質、数量などその部品に関する情報が入ります。全ての組立図及び部品図には図面番号がふられます。その製品をつくるために必要な部品と数量が部品表を見ることで把握できます。

設計変更が発生した場合は部品表も更新されます。モノづくりにおいてこの部品表は非常に重要な役割をもっています。部品表は別名BOM (Bills of materials)と呼ばれます。 そして、設計で使われるBOMのことを E-BOM(Engineering Bill Of Materials)といいます。

詳細設計が完了したら、試作品を作成します。試作品で要求する仕様を満たしているか、さまざまな評価試験を実施します。

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:700社以上>

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク