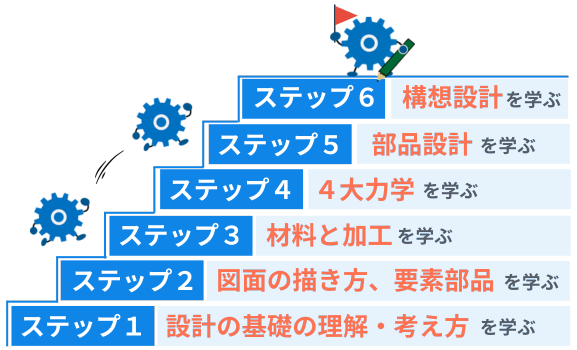

未経験から機械設計の基礎を学ぶなら「即戦力エンジニア養成講座」がオススメ。工学知識ゼロから広くバランスの良い設計知識を身につけて自ら仕事を進められる即戦力エンジニアへ!\詳細は今すぐクリック/

試作及び評価試験

詳細設計が完了すると、設計した図面を元に試作品を製作します。

試作品とは

試作品は 「プロトタイプ」とも呼ばれ、量産する前に評価試験を行うために製作されます。設計の仕様どおりに出来ているか、テスト的に実物を製作して性能や機能などを確認するためのものです。試作品に対して量産品という言葉があります。量産品は実際の製造ラインで生産されたものを指します。

性能評価項目

試作品で評価される性能は、機械の種類や物によってさまざまです。例えば自動車の場合ですと、燃費、衝突、騒音、耐摩耗など多岐にわたります。さまざまな性能評価試験を行うことで、設計の問題点や改善点を明らかにしていきます。

【評価項目例】

・ 部品が干渉しないか

・ 意図したとおりの動作が行われるか

・ 強度に問題がないか

・ 操作性は問題ないか

・ 放熱はきちんと行われているか

・ 騒音は発生しないか

試作品の製作方法

試作品は評価試験を行うために製作されるものであるため、大量生産するときとは異なった方法で製作されるのが一般的です。例えば、プラスチック部品の場合、次のような製作方法があります。

1. 切削加工

切削加工とは、旋盤やフライス盤などの加工機械を使って、素材から目的の形状を削り取っていく加工方法です。複雑な形状を大量に製作するには適していませんが、数が少ない試作品の製作には適した製作方法です。

また、単純形状の部品や機械装置の部品では最終製品を作る加工方法としても利用されます。

2. 試作用金型

金型とは、金属でできた型のことです。同じ形のものを大量に作るのに適しています。例えば、私たちの最も身近にある金型は、「たい焼き器」です。小麦粉などの材料を型に入れて同じ形のたい焼きをたくさん作ることができます。

とても便利な方法ですが、金型は費用が高いことが難点です。一般的には、小さな金型でも100万円近くになります。したがって、金型は通常、量産品を作るために用いられます。しかし、試作品でも用いられる場合があります。

試作品製作で金型を用いる理由としては、

・ 最終製品と同じもので同等の性能評価を行いたい

・ 生産性に問題が発生しないか事前に確認したい

などの目的があります。

このようなケースにおいては、試作用金型を製作することになります。試作用金型は量産金型と比較して、安い金型材料を用いてコストを下げるのが一般的です。

参考 :射出成型と金型

3. ラピッドプロトタイピング

プラスチック製の試作品を作る方法として、切削加工と試作金型は一般的によく用いられる方法です。

しかし、近年は、より製品開発期間を短くする目的で、ラピッドプロトタイピング(RP)と呼ばれる新たなる試作品製作方法が用いられるようになりました。ラピッドプロトタイピングとは敏速(rapid)に試作(prototyping)するという意味であり、1980年ごろから存在する加工方法です。

ラピッドプロトタイピング(RP)には、様々な方式のものがあります。

(光造形/インクジェット造形/粉末焼結造形/粉末石膏造形/シート積層 など)

最近ではこれらを総称して3Dプリンターとも呼ばれております。

以上、試作及び評価試験のプロセスでは、設計の不具合や問題点を抽出し、設計の改善を繰り返す工程となります。 設計を改善する場合、基本設計や詳細設計に戻って再検討がなされます。通常は1回の試作で全ての試験を満足することはなく、設計変更が何度か行われることになります。

全ての試験に合格すれば、設計審査であるDR(デザインレビュー)を再び行い、DRを無事通過できれば製品を生産する準備に入っていきます。

また、実際に生産に入る前に「量産試作」を行うケースもあります。量産試作とは量産前に量産と同じ設備や生産方法で少量の生産を行い、安定した品質のものが生産できるか評価を行うためのものです。

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:700社以上>

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク