解析実行

ここまでにおいて説明した応力解析についての流れをまとめます。

<応力解析の流れ>

1.解析のモデルを準備する

2.材料を設定する

3.メッシュを作成する

4.拘束条件(固定方法)を定義する

5.荷重条件を定義する

上記の設定が完了したら、必ず設定を再確認します。解析は電卓と同じであり、間違った入力をすれば間違った答えを出します。1+1と入力したつもりが、1+2と入力していたということもしばしばあります。間違った結果で評価すると迷宮入りしてしまいます。

間違いを防止するためにも、再確認することがとても重要です。また、簡単なチェックリストを作ると良いでしょう。

- 材料設定は間違っていないか

- 単位系は間違っていないか

- 拘束条件は間違っていないか

- 拘束条件は不足していないか

- 荷重の方向は間違っていないか

解析実行のために、解析名を決めます。後から見直すことを考慮して、どのような解析なのかわかりやすい名前にしておきます。そして、解析の種類を選択します。応力解析の場合、一般的には「静解析」を選択します。

次に応力解析の場合、「拘束条件」と「荷重条件」を指定します。「拘束条件」や「荷重条件」は複数作成することができます。複数存在する場合は、解析実行時に使う条件を選択します。

全ての条件の設定が完了すると、解析を実行します。

「CAE解析を使いこなせない。。。」

「正しく解析条件の設定を行うことができない。。」

「解析で得られた応力の意味が理解できていない。。」

「出てきた値が本当に正しいのか分からない!」

「主応力、ミーゼス応力? どのように使い分けるの?」

という声をよく聴きます。

あなたもこのような悩みをお持ちではないでしょうか?

これらの悩みをスッキリ解決したいと思いませんか?

最近では、コンピューターの性能向上と共に、

設計現場で当たり前のようにCAE解析ソフトの活用が進んでいますが、

上手に活用できていない場面によく出会います。

CAE解析を行うことは、3D設計で最大のメリットですが、

CAE解析ソフトを上手に活用するためには【材料力学】の知識が必須となります。

ですが、この材料力学の知識が不足している方がとても多いです。

私たちは、CAE解析ソフトの導入支援を10年以上実施しています。

その中には、材料力学の知識が0に近い設計者の方もいらっしゃいますが、

材料力学の学習をすることで、CAEをうまく使いこなせています。

また、そのような

「材料力学の知識の強化」を目的とした

座学の開催実績も多数ございます。

その教育ノウハウを、Eラーニングとして提供しています。

・5つの力に対する応力の求め方が明確になる

・手計算で様々な形状の強度を求めることができるようになる

・求めた応力の評価方法が理解できるようになる

・解析で得られた結果を正しく評価できるようになる

・3次元や組み合わせ応力が理解できるようになる

・高機能なCAEツールから出力される情報の判断の仕方がわかるようになる

▼ 超初心者向け 【動画セミナー】

「鉛筆や消しゴムなど身近なものを使ったやさしい学習法」

→ 強度設計超入門セミナー(録画版)

▼ 初心者向け 【Eラーニング】

「工学知識0でも大丈夫、材料力学の基礎が身につく!」

→ 強度設計入門講座

▼ 中堅設計者向け 【動画セミナー】

「クレーン等の機械を題材に実務で使える考え方と応用力が身につく!」

→ 強度計算書作成セミナー(録画版)

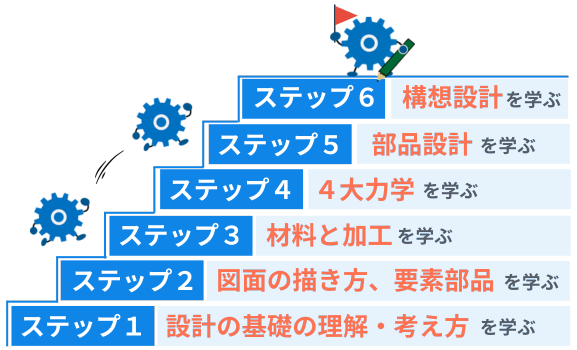

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:700社以上>

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク