メッシュ(要素)分割

解析を行うためには解析対象の形状を 複数のメッシュ に分割しなければなりません。メッシュの分割は解析結果に大きく影するためとても重要な作業となります。

分割方法を間違えば、正確な結果を得ることができず、極端な場合は結果の値が2倍や1/2になったりします。

従って、適切なメッシュ分割の方法を知る必要があります。

メッシュは細かく分割すると理論解に近づきます。しかし、不必要に細かく分割すると計算時間が膨大となります。

計算時間の確保ができる場合、コンピューターに任せるというのもひとつの方法です。しかし、大抵の場合、時間は限られています。少ない時間で可能な限り精度の高い結果を得る必要があります。

一般的には、まずは粗いメッシュで解析を行ったのちに、必要に応じて細かいメッシュにしていきます。

応力集中箇所 や 評価対象の部位 は細かく分割します。

それ以外の部分は粗いメッシュとします。

粗いメッシュで一度解析することにより、問題となる箇所が明らかとなります。

問題となる箇所は更にメッシュを細かくして再計算します。

以上のような手順で進めることで、限られた時間内で一定の精度を維持した結果を得ることができます。

メッシュの制御手法

現在のCAEソフトは、オートメッシュ機能が備わっており、解析の専門家でなくてもメッシュの作成が容易となっています。

先ほど解説したメッシュの分割は最も一般的なH法による制御方法です。

メッシュの制御手法は、H法以外に、P法、R法があります。

要素を細かくして誤差を小さくする手法

p法 :P法の「p」は「polynomial(多項式)」のこと

要素の次数を上げて誤差を小さくする手法

R法 :R法の「R」は「relocation(節点再配置)」のこと

節点数や要素数は固定とし、節点を移動することで誤差を小さくする手法

P法は、応力集中部のメッシュをあらかじめ小さく分割する必要がありません。応力集中部の要素は、ソフトウェアが自動的に次数を上げて精度を確保する手法であるからです。

上記の理由から、P法は解析専門家でなくても、一定の精度を維持した解析解を得ることができるため、設計者には使い勝手の良いソフトウェアといえるでしょう。

「CAE解析を使いこなせない。。。」

「正しく解析条件の設定を行うことができない。。」

「解析で得られた応力の意味が理解できていない。。」

「出てきた値が本当に正しいのか分からない!」

「主応力、ミーゼス応力? どのように使い分けるの?」

という声をよく聴きます。

あなたもこのような悩みをお持ちではないでしょうか?

これらの悩みをスッキリ解決したいと思いませんか?

最近では、コンピューターの性能向上と共に、

設計現場で当たり前のようにCAE解析ソフトの活用が進んでいますが、

上手に活用できていない場面によく出会います。

CAE解析を行うことは、3D設計で最大のメリットですが、

CAE解析ソフトを上手に活用するためには【材料力学】の知識が必須となります。

ですが、この材料力学の知識が不足している方がとても多いです。

私たちは、CAE解析ソフトの導入支援を10年以上実施しています。

その中には、材料力学の知識が0に近い設計者の方もいらっしゃいますが、

材料力学の学習をすることで、CAEをうまく使いこなせています。

また、そのような

「材料力学の知識の強化」を目的とした

座学の開催実績も多数ございます。

その教育ノウハウを、Eラーニングとして提供しています。

・5つの力に対する応力の求め方が明確になる

・手計算で様々な形状の強度を求めることができるようになる

・求めた応力の評価方法が理解できるようになる

・解析で得られた結果を正しく評価できるようになる

・3次元や組み合わせ応力が理解できるようになる

・高機能なCAEツールから出力される情報の判断の仕方がわかるようになる

▼ 超初心者向け 【動画セミナー】

「鉛筆や消しゴムなど身近なものを使ったやさしい学習法」

→ 強度設計超入門セミナー(録画版)

▼ 初心者向け 【Eラーニング】

「工学知識0でも大丈夫、材料力学の基礎が身につく!」

→ 強度設計入門講座

▼ 中堅設計者向け 【動画セミナー】

「クレーン等の機械を題材に実務で使える考え方と応用力が身につく!」

→ 強度計算書作成セミナー(録画版)

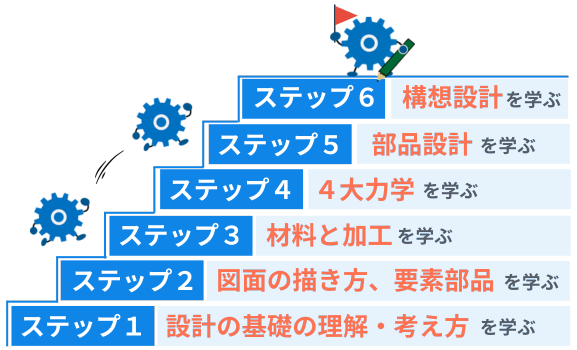

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:700社以上>

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク