未経験でも安心!職場や自宅で学べる材料力学オンライン講座。掛け算や割り算ができる方なら大丈夫!充実の演習を通して、強度や剛性といた強度計算ができるように徹底的に学べます。

力について

はじめに

このカテゴリでは機械設計をするうえで避けては通れない材料力学の基礎について解説します。

材料力学は機械工学の一分野であり、大学の講義で学ぶことができます。大学の講義で学ぶ材料力学では、微分積分やテンソルなどを使った難しい内容も多く含まれます。しかし、設計を行うために、これらを理解する必要性は高くありません。

むしろ感覚的に、物体にかかる力を捉えるセンスの方が重要です。

このカテゴリでは、材料力学の問題を解決するために必要な公式をいくつかご紹介します。あなたが実際に設計を行う場合、これらの公式を使った計算はかかせません。ここでは、ご紹介する公式が設計実務の中で使えるレベルになれるように、最低限必要な内容に絞って解説を進めて行きます。

では、材料力学の学習する前に、「なぜ、材料力学を学ぶ必要があるのか?」明確にしましょう。

設計者にとって、材料力学は必須の知識です。なぜなら、壊れない機械や製品を設計するために必ず必要となるからです。また、自分が設計した機械や製品をよく知るためにも必ず必要になります。つまり、材料力学は設計した機械や製品が目標とする性能や機能を実現するための「ナビゲーション」のような存在といえます。

全ての形には根拠があります。その根拠の一つが「材料力学」なのです。

例えば、橋の形を見てみましょう。ほとんどの橋は三角形の組み合わせで成り立っています。なぜ四角形ではなく、三角形なのでしょうか?これは橋の部材にかかる力を分散するためです。このような構造をトラス構造といい、非常に強く安定した構造になります。

このように、モノを設計する際には、材料力学の知識を使う場面がたくさんあります。ぜひ、このサイトで材料力学の基礎知識を身につけてあなたの設計業務でご活用ください。。

まずは力について考えてみましょう。

力という言葉は誰でも知っていると思いますが、一体何なのでしょうか?

「力」 がつく言葉には、引力、能力、瞬発力、遠心力などたくさんありますが、

ここでは材料力学の 「力」 の意味について説明します。

次の5つが材料力学の代表的な「力」です。

引張の力

引張の力とは、材料の両端を外側に引っ張る力のことです。例えば、綱引きの綱やクレーン車のワイヤーが外側に引っ張られる時にかかる力のことです。

圧縮の力

圧縮の力とは、材料を両側から内側に押す力のことです。

例えば、バネが縮むときの力やトラックが橋を渡る時に道が受ける力のことです。

せん断の力

せん断の力とは、材料が横にずれる方向に働く力です。

例えば、壁にかけるフックを固定するボルトです。このボルトには、フックにかけられた荷物により切断しようとする力が働きます。

曲げの力

曲げの力とは、材料を曲げるように働く力です。

棒の上から力かかったときに、中央が曲がるようにかかる力のことです。

ねじりの力

ねじりの力とは、材料をねじるように働く力です。例えばクレーンのウインチの軸に働く力のこです。

以上が材料力学の代表的な5つの力になります。

材料力学の力を表す用語は「荷重」といいます。

以降の解説では荷重という言葉も使いますので、荷重とは力のことだと理解してください。

静荷重と動荷重

ここまでに解説してきた荷重は、静的な荷重です。静的な荷重とは時間で変化せず一定にかかる荷重のことです。静的な荷重に対して動的な荷重が存在します。動的な荷重には下図に示す3つの荷重(衝撃荷重、繰り返し荷重(片振り)、繰り返し荷重(両振り)があります。

衝撃荷重

衝撃荷重は、瞬間的に発生する荷重です。例えば、通水中にバルブのコックを一気に締めると、水が短時間に停止して衝撃を発生させます(ウォーターハンマーといいます)。また、ハンマーで物体を叩いた時に発生するような荷重です。このような力を衝撃荷重といいます。

繰り返し荷重

繰り返し荷重は、時間とともに変動する荷重です。繰り返し荷重には、「片振り荷重」 と 「両振り荷重(交番荷重ともいう)」があります。

片振り荷重は、図のように、引張り 又は 圧縮 された状態から、変形が元に戻るのを繰り返す荷重です。

一方、両振り荷重は、引張と圧縮を繰り返す荷重です。

機械設計を行う際は、その機械や製品がどのような荷重を受けるのか考慮して、その荷重に対して問題がでないように設計する必要があります。これらの荷重の種類をしっかりと理解しておきましょう。

以上、最初のページでは、材料力学を学ぶための最も基本的な要素である力について解説してきました。

力は目に見えないものであるため、構造物の強度を考える際には、どのような力が生じているかをイメージすることが大切です。つまり、感覚的に物体にかかる力を捉えるセンスが必要になりますが、材料力学は抽象的な概念が多く、イメージしにくい分野です。

例えば、このあとで詳しく解説しますが、応力や歪(ひずみ)などは目に見えないミクロレベルで生じている現象であり、イメージすることは初学者にとって難しいものです。書籍だけでは感覚的な理解が難しい場合があります。そこで、当社のEラーニングでは、図やアニメーションを多用することで、抽象的な概念を具体的にイメージしやすくしています。

引き続き、材料力学について解説していきますが、すでに書籍などを活用して学習してきたけど「思うように理解が進まない」、「はやく計算ができるようになりたい」とお考えでしたら、弊社のEラーニングを利用することをお勧めします。詳細は以下のページからご覧ください。

未経験でも安心!職場や自宅で学べる材料力学オンライン講座。掛け算や割り算ができる方なら大丈夫!充実の演習を通して、強度や剛性といた強度計算ができるように徹底的に学べます。

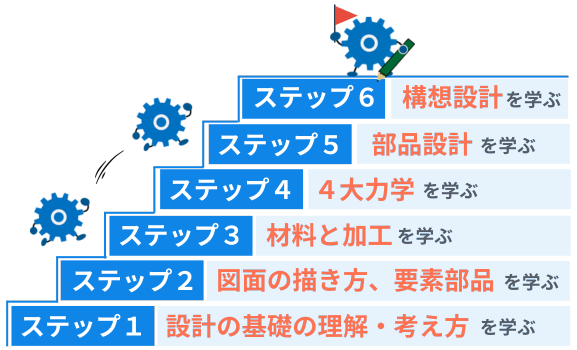

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:700社以上>

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク