未経験でも安心!職場や自宅で学べる材料力学オンライン講座。掛け算や割り算ができる方なら大丈夫!充実の演習を通して、強度や剛性といた強度計算ができるように徹底的に学べます。

断面2次モーメントによる「はり」のたわみ量計算

断面二次モーメントとは 断面が持つ特性であり、はりの撓み(たわみ)量 を計算するときに利用します。(※ 「座屈(ざくつ)荷重」 を計算するときにも利用されます。)

例えば、下図に示す 「はり」 において、荷重 (W) を負荷した際の、たわみ量( δ )は 断面2次モーメント( I )を使って求めることができます。

断面二次モーメントは、断面形状によって決まります。

下記にその一例を示します。

表.断面二次モーメント( I )

|

|

|

|

|

|

ここに示した断面形状以外に、さまざまな断面二次モーメントの公式が機械設計製図便覧に記載されています。(最近のCADソフトでは断面形状を作成すれば、自動的に断面2次モーメントを計算してくれる便利な機能があります。)

なお、たわみ量の計算は、「はり」 のタイプや荷重のかけ方によって異なります。以下に一例を示します。

|

|

|

|

|

|

はりのたわみの公式も断面二次モーメントと同様に、機械設計製図便覧などでさまざまなケースを調べることができます。また、「はり」のたわみの公式から次のことが判ります。

分子にある「荷重」や「はりの長さ」が大きいと、たわみが大きくなり、分母にある「縦弾性係数(ヤング率)」や「断面2次モーメント」が大きいと、たわみが小さくなります。

縦弾性係数(ヤング率ともいう) は材料によって決まる係数です。(例えば、鉄の縦弾性係数は192GPa、プラスチック(ABS)は2.65GPaなどです。)

この公式から、材料の物性値がはりの曲がりにくさに影響していることは言うまでもありません。

また、断面2次モーメントは断面の寸法と形状で決まります。一般的には断面が大きい程、断面2次モーメントは大きくなり、はりが曲がりにくくなります。

当サイトでは、はりのたわみ計算ツールを提供しています。

こちらからご利用ください。

断面二次モーメントと断面係数

「断面二次モーメント(I)」と「断面係数Z」との間には以下の関係があります。

※断面係数の詳細はこちらを御覧ください。

I = Ze

|

|

|

|

| 重心の距離 e |  |

|

|

| 断面係数 Z |  |

|

|

| 断面二次モーメント I |  |

|

|

未経験でも安心!職場や自宅で学べる材料力学オンライン講座。掛け算や割り算ができる方なら大丈夫!充実の演習を通して、強度や剛性といた強度計算ができるように徹底的に学べます。

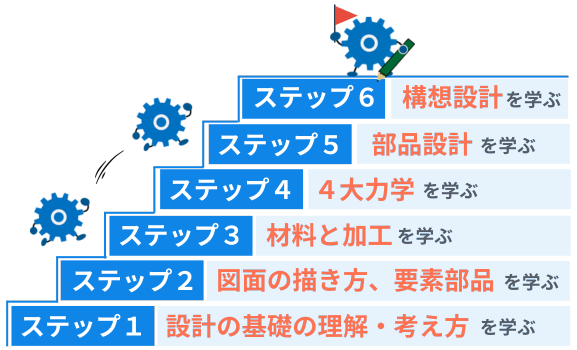

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:700社以上>

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク