未経験でも安心!職場や自宅で学べる材料力学オンライン講座。掛け算や割り算ができる方なら大丈夫!充実の演習を通して、強度や剛性といた強度計算ができるように徹底的に学べます。

応力集中による破壊

応力集中とは、ある特定の部位に応力が集中することをいいます。実際の設計では、応力が集中しないように設計する必要があります。なぜなら、応力集中が部品の破損に繋がることがよくあるからです。

まずは、応力集中を理解して頂くために、以下の2つの試験片にかかる応力の違いをみてみます。

はじめに下図の部材を上下方向に荷重 P で引っ張った時の応力を求めます。

応力は、荷重が加わる断面積 A とした時、次の公式で求めることができます。

σ = 荷重 P / 断面積 A

図3のケースでは、断面Aに一様な応力が生じています。しかし、図4のように形状の一部に切り欠きがあると、その近傍で応力が一様とならず、局所に応力が集中することになります。

断面Bに発生する応力は荷重を断面で割った平均応力(P/B)よりもずっと大きな応力 σmaxとなります。

従って、切り欠きがある場合、切り欠きがない場合の荷重より小さな荷重で破損に至ります。そのため、実際の設計では、応力集中が生じないよう設計を行う必要があります。

応力集中の度合いは、応力集中係数 α で表現されます。

応力集中係数 α = σmax / σo で求められます。

(応力 σo は公称応力といい、 σo = P /B となります。)

ゆえに最大応力は、応力集中係数に平均応力をかけた σmax =α × σo で求めることができます。

(※応力集中係数は各種文献などで調べることができます。)

応力集中は次のような部位で発生します。

(1)切り欠き部

(2)コーナー部(隅)

(3)空洞部 (製造時に材料内部に発生した空洞)

(4)断面が急激に変化した部位

部品の破壊は、応力が集中する部分から発生することが多いため、出来る限り応力集中を低減させる設計が必要です。

例えば、先ほどの形状の場合、切り欠き部を無くし、コーナー部には十分なR(ラウンド)をつけ、断面の急激な変化を無くし、製造時に空洞が発生しないように、肉ヌキを入れたりすることで、応力集中を回避することができます。

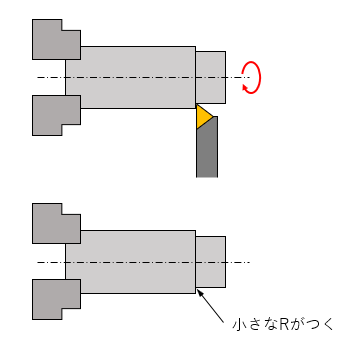

また、コーナー部など、角が出ている部分では応力集中係数が無限大となります。

このような部分には、応力集中を避けるために、設計段階で必ずRを付けなければならない部分です。

ただし、設計でRをつけ忘れた場合に、必ず応力が無限大となり破損するわけではありません。実際は、製造において小さなRが付くことがあります。

例えば、旋盤などの工作機械で使用する工具の刃先には、小さなRがついています。そのため部品にも小さなRが残ります。この小さなRによって、応力低減の効果が出てきます。

しかし、一定の荷重が加わるような通常の使用では破損を起こさなくても、振動のような動荷重が加わった場合には、このような角部を残した設計が命取りとなる場合がありますので注意が必要です。角部から徐々に亀裂が進展し、破損に至ることがあります。このような破損を疲労といい、次の章で説明します。

角部のように視覚的に見つけることができる部位であれば、容易に応力集中に対応することができますが、実際の設計部品では、思わぬ部分に応力集中が発生する場合があります。

このような応力集中を見つける方法として、構造解析ソフトによるシミュレーションが非常に有効です。設計段階で応力集中部の特定ができ、未然に製品の欠陥部の対策を講じることが可能です。

未経験でも安心!職場や自宅で学べる材料力学オンライン講座。掛け算や割り算ができる方なら大丈夫!充実の演習を通して、強度や剛性といた強度計算ができるように徹底的に学べます。

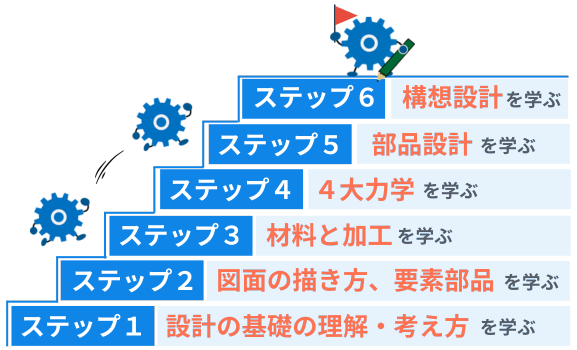

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:700社以上>

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク