知識ゼロの初心者でも図面が描けるようになるの?立体から平面へ、平面から立体へ図形をイメージする方法から「はめあい」や「表面粗さ」などの各種記号の使い方を演習を交えて徹底的に学びます!

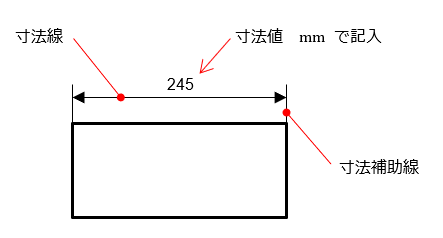

寸法の表し方

図面に寸法を入れる場合、次のように寸法補助線を形状の一点から引き出し、寸法補助線の間を矢印の付いた寸法線で作成します。寸法線の上に寸法値をmm単位で記入します。寸法値の単位 (mm) は記入せず、数値のみ記入します。また、寸法値は寸法線の中央部に配置するようにします。

※図面の寸法単位はmmで表現します。

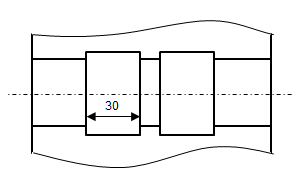

寸法補助線の省略

図のようにやむを得ず形状内に寸法を配置する必要がある場合は寸法補助線を省略して寸法線と寸法値のみ記入します。

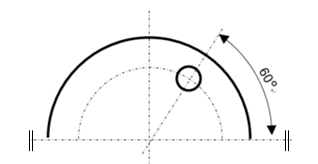

角度を記入するための寸法線

角度寸法を記入する場合、形状から引出線を作成し、図のように円弧で寸法線を作成します。

寸法値の記入方法

寸法値の記入の方法は2通りあります。

1つは図面の下または右から寸法値が読めるように配置します。(下図:左)

もう一つは、全ての寸法値が下から読めるように配置します。(下図:右)

下と右から読めるように配置する方法が一般的です。

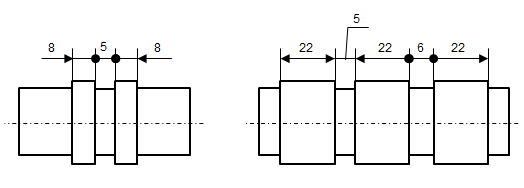

狭い箇所の寸法記入方法

寸法を記入するスペースがない場合、矢印の代わりに黒丸●を用います。また、引出線を利用して寸法値を入れる場所をスペースのある場所に移動させることもできます。この場合は、引出線の引き出す側の端には黒丸などの何もつけないようにします。

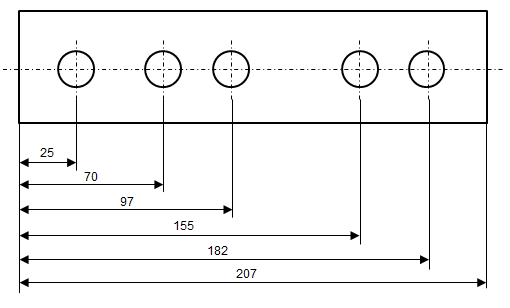

また、寸法線が隣接して連続する場合は、一直線上に寸法をそろえて記入します。

類似形状における寸法記入方法

類似の形状が複数ある場合の寸法記入方法を解説します。

・直列寸法記入法

図のように直列に連なる寸法記入法です。

(それぞれの寸法公差が累積してもよい場合に使います。※寸法公差については後ほど解説します。)

・並列寸法記入法

図のように類似形状の寸法値の基準が同じとなり、互いの寸法の間隔を空けて並列に配置します。

それぞれの寸法公差が独立できる寸法配置方法です。

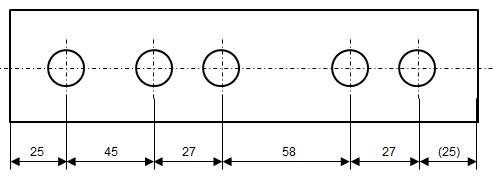

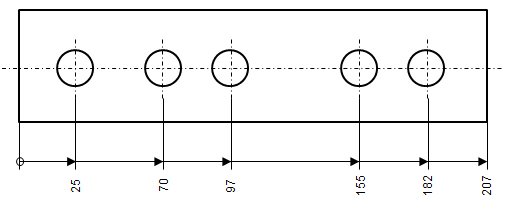

・累進寸法記入法

各寸法の基準に起点記号(◯)を配置します。寸法線は1本の連続した線で表現し、起点の反対側は矢印を付けます。並列寸法記入法と同じ意味を持ちます。

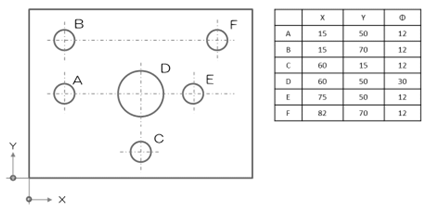

・座標寸法記入法

穴などの類似形状の位置は座標テーブルとして表すこともできます。この場合のXY座標の基準となる原点は、設計基準や加工基準などによって選ばれます。

円寸法の表し方

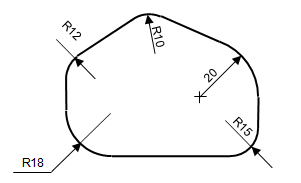

・半径寸法

寸法値の前にRを付けます。円弧の中心から寸法線を作成する場合はRを省略することができます。このとき円弧の中心は十字または黒丸で中心であることが分かるようにします。半径寸法については、配置位置によって下図のように、さまざまな形式があります。

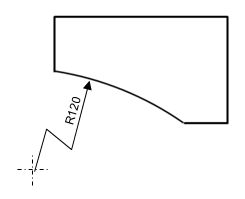

半径が大きく中心位置が紙面内におさまらないような場合で中心位置を示す必要がある場合は、中心を円弧の近くに移動させて、寸法線を折り曲げて表示することができます。この場合、寸法線の矢印の付いた部分は、正しい中心の位置に向いていなければなりません。

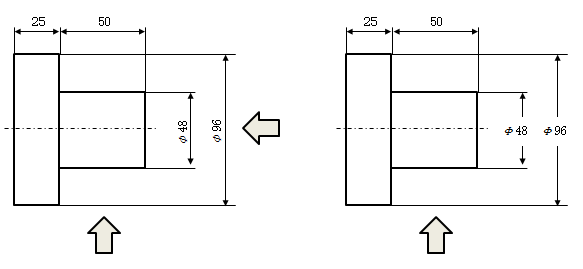

・直径寸法

円の形状を描く場合は、そのまま寸法値を記入します。

描かない場合は、寸法値の前にΦを付けます。

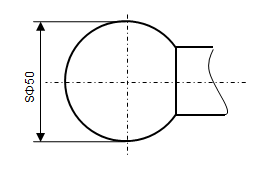

球寸法の表し方

図に示すように、寸法値の前にSRまたはSΦを付けます。

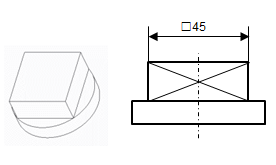

正方形の寸法の表し方

正方形の一辺である寸法値の前に□を付けます。

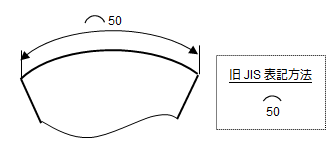

円弧の寸法の表し方

円弧の長さを示す寸法線を描き、寸法値の上に円弧を表す記号を付けます。

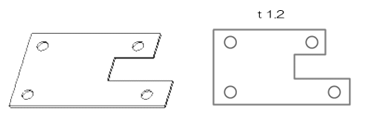

厚さの寸法の表し方

薄い肉厚の部品を図示する場合、厚みを図面に記入することで投影図を減らすことができます。

厚さを表す寸法値の前にtを付けて表現します。

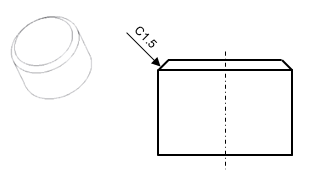

面取り寸法の表し方

面取りとは部品の尖ったエッジを無くす為に45°の角度で角部を削除した部分のことです。面取りの寸法は寸法値の前にCを付けます。

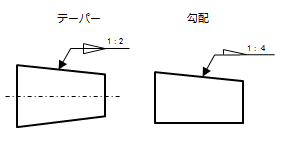

テーパー、勾配の表し方

中心線に対して、両側が対称的に傾斜している形状をテーパーといいます。

片側だけの場合は勾配となります。

テーパーは両方向に傾斜した記号と比を記入します。

勾配は片側に傾斜した記号で表します。

1:2 は軸方向に直角な方向と軸方向の距離の比率のことです。

穴の表し方

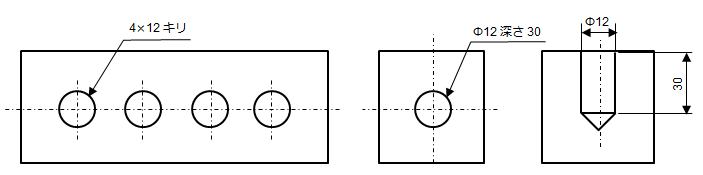

穴は複数になることが多く、同じ穴が複数連なる場合「4×12キリ」のように記入します。これは12mmのドリル穴が4個あるということを示しています。穴の深さを指定する場合は、正面の場合、「Φ12深さ30」と記入、側面の場合、下図のように穴の径と深さを記入します。

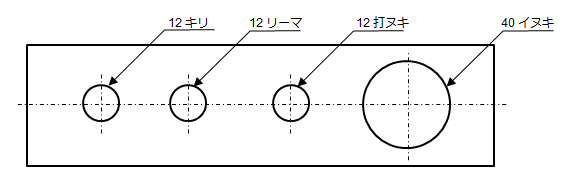

キリ以外にもさまざまな穴加工の方法があります。記入の仕方は「工具の呼び寸法または基準寸法で寸法値」を示し、その後ろに「加工方法」の区別を表記します。

| 加工方法 | 表示方法 |

|---|---|

| 鋳放し | イヌキ |

| プレス抜き | 打ヌキ |

| きりもみ | キリ |

| リーマ仕上げ | リーマ |

ざぐり穴の表し方

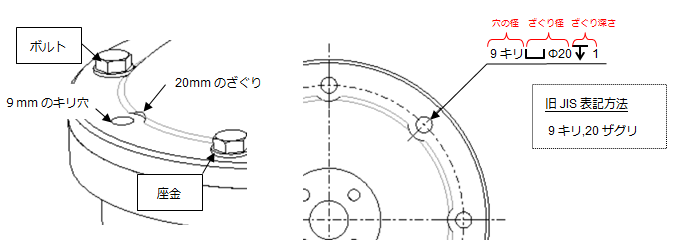

ざぐりとは、ボルトや座金のすわりを安定させるために穴の周辺の面を平らに加工することです。特に鋳造品など表面があらくなる製造方法で作られた部品などではよく使われます。

例えば、9mmのキリ穴に対して、20 mm径で「ざぐり」を入れる場合、右下図のように図示します。なお、この時は「ざぐりの穴を表す図形(Φ20mmの円)」は描きません。

また、旧JISでは浅い深さの寸法は表記を省略していましたが、新JISでは浅い深さであっても

のように図示することになっています。

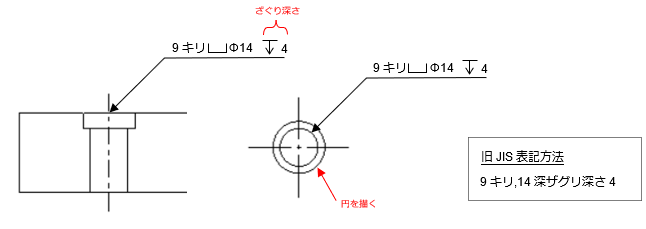

ボルトなどの頭を隠す目的で、ざぐりを深く開けることを、「深ざぐり」といいます。

深ざぐりの場合、穴深さ記号

の後ろに深さを入れます。また、深座ぐりの場合は、ざぐり穴を示す円を描く必要があります。

以上、ここまでにおいて図面に寸法を入れる方法について解説してきました。

製図において、図形を描き、寸法を入れることは基本中の基本です。しかし、理論だけでは理解しきれない部分があります。そこで、Eラーニングでは、実際に部品図を描く演習を通して、部品図を作成する手順を詳しく学習できます。適切な方法を選び、正しくわかりやすく寸法を入れることで、読み手に正確に伝えることができます。是非、Eラーニングで製図の基礎を学び、スキルアップを目指してみるのはいかがでしょうか。

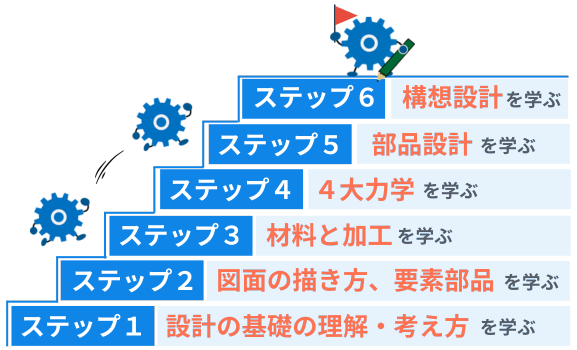

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:700社以上>

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク