真直度とは

真直度とは、どれだけ真っ直ぐにしたいかを表す幾何公差です。JIS B 0621では、以下のように規定されています。

真直度とは、直線形体の幾何学的に正しい直線からの狂いの大きさをいう。

真直度の記号

真直度の記号は、横一文字  です。

です。

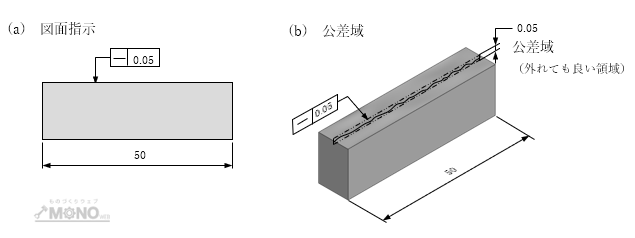

真直度の図示方法

下の図は、板ものの上面に真直度を指示した図面です。このように描くと、長手方向(下図の場合、長さ50 mmの方向)に対して、真直度を指示しています。指示された面は、長手方向に対して、0.05 mmだけ離れた平行な2直線の間になければいけません。

真直度の測定方法

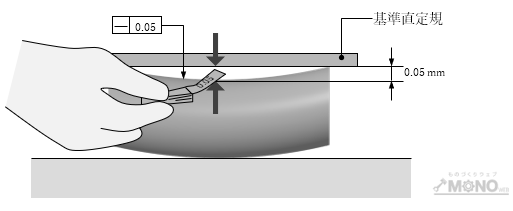

簡易的に真直度を測定する方法として、基準直定規とすきまゲージを使う方法を紹介します。基準直定規とは、とても真っ直ぐな定規のことです。

真直度が大きい場合には、この方法でも十分な場合があります。ワークの上に直定規のような真っ直ぐな平面を載せ、すきまゲージですきまを測定します。

真直度0.05 mmが指示された部品であれば、0.05 mmのすきまゲージが入らなければ、真直度は0.05 mm以下なので、合格です。

熟練者になると、10 ㎛程度の隙間も測定できますが、すきまゲージが入るか入らないか微妙なすきまの場合、人によって測定結果に差が出るため、シビアな検査には使えません。

もっと詳しく幾何公差の使い方や測定方法について学びたいという方は、下記の講座をご検討ください。

【動画教材】

▼ 設計者・加工者・測定者向け 【eラーニング】

「若手技術者でも実践的な幾何公差の"使い方・考え方"が身につく!」

「"設計意図"からどの幾何公差を入れると良いのかわかるようになる!」

「独学で挫折される方の多い"最大実体公差方式"も理解し使いこなせる」

→ 幾何公差入門講座(全10章)

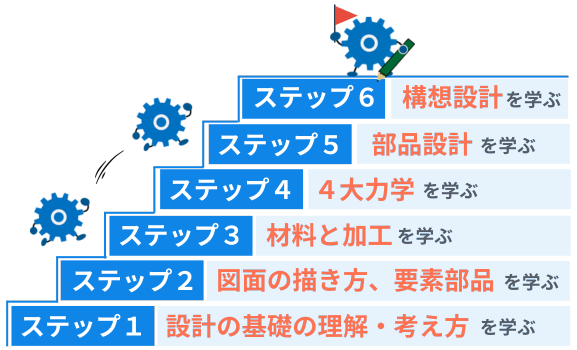

独自開発されたMONO塾の「ステップ式学習プログラム」<法人採用実績:700社以上>

カテゴリーメニュー

スポンサード リンク

真直度とは 関連ページ

- 呼び径とは

- ポンチ絵とは

- オイルシールとは

- メカニカルシールとは

- 基準面とは

- 現合とは

- 高周波焼入れとは

- フェールセーフ設計とは

- CAMとは

- 質点とは

- 剛体とは

- ばね座金とは

- 焼なましとは

- 焼ならしとは

- 浸炭焼入れとは

- みがき材とは

- きり穴とは

- リーマとは

- アイボルトとは

- 耐力とは

- 焼入れとは

- 焼戻しとは

- キー溝とは

- 偶力とは

- 製作図とは

- 黒皮とは

- 曲げモーメントとは

- JIS規格とは

- メカトロニクスとは

- インダクションモーターとは

- バフ研磨とは

- 打ち抜き加工とは

- ISO規格とは

- ANSI規格とは

- 隅肉溶接とは

- DIN規格とは

- バーリング加工とは

- レーザー加工とは

- 残留応力とは

- 慣性モーメントとは

- 旋盤とは

- ポアソン比とは

- 定格トルクとは

- 動圧とは

- 静圧とは

- マシニングセンタとは

- エンドミルとは

- ボール盤とは

- 研削盤とは

- せん断加工

- ターニングセンタとは

- フライス盤とは

- NCフライス盤とは

- ねじのピッチとは

- バックラッシとは

- サーボモーターとは

- ステッピングモーターとは

- 皿ばねとは

- ばね座金とは

- ダブルナットとは

- 普通公差とは

- 管用ねじとは

- ブラシレスモーターとは

- タッピンねじとは

- 止めねじとは

- ボールねじとは

- インローとは

- 圧接とは

- 開先とは

- 製缶とは

- 機構とは

- 剛性とは

- 治具とは

- すりわりとは

- 塑性とは

- ダイスとは

- ブッシュとは

- アイドラとは

- ノックピンとは

- 植え込みボルトとは

- かしめとは

- ザグリとは

- センタ穴とは

- フックの法則とは

- 動力とは

- 平行度とは

- 平面度とは

- 真円度とは

- 直角度とは

- 位置度とは

- 円筒度とは

- 同軸度とは

- NC旋盤とは

- 普通幾何公差

- フランジナットとは

- 遊星歯車とは

- はすば歯車とは

- ラックとピニオンとは

- ラジアルとスラストの意味とは